《人物头像写生》课程2014年开设,面向美术学专业国画方向公费师范生,是中国人物画课程体系中的第一门课专业核心课,课程负责人为美术与设计学院谭媛元副教授。

一、课程概述

本课程2学分,总课时36课时,其中线上课时16课时,线下20课时。已在超星自建课程视频和题库。课程团队包含两名副教授,三名讲师。我校师范教育特色突出,培养了优质的中小学教师和服务地方发展的优质人才。本课程为美术学国画专业定向师范生的专业核心课,培养学生立足传统艺术与湖湘红色文化,以扎实的专业基础、精湛的教学技能、强烈的创新意识进行教学与艺术实践,传播美育思想。符合美术学专业美术学专业以培养高素质美术教师与复合型艺术人才的人才培养要求。

(一)知识目标

1.熟知人物体态结构,理解线描的艺术形式。

2.运用写生技法、中国人物画意象造型与形式规律,开展深度学习,进行创新性人物写生与创作。

(二)能力目标

1.掌握中国画艺术特点与审美精神,有较高的专业素养与审美鉴赏能力。

2.运用中国人物画学科知识进行小学美术课堂教学与教研,具备较强的小学美术课程教育教学实践能力。

(三)素质目标

1.养成自主创作、分析、思辨与研究习惯,有浓厚的教育情怀与美育目标。

2.课程思政:培养创造性思维与意象造型意识,传承与弘扬优秀传统艺术,创作为人民、为时代服务的艺术作品,树立正确艺术观与创作观。

二、教学设计

课程与教学改革要解决的重点问题

1.单一的写生教学内容,写生与创作链接不紧密

改变写生与创作脱节的现状,本课程将依据学科前沿动态整合信息化课程资源,教学内容围绕艺术赏析提升审美能力,临摹中重视创造性训练,写生中运用创造性思维,开展主题创作提高创作能力,四者有机统一。

2.评价模式单一,学习管理弱化且积极性不高

改变传统艺术教学以习作评分的单一评价模式,课程将采用线上线下多元化考核评价,学生自评互评形成过程性与终结性评价。

针对以上问题调整课程内容与资源建设

1.重组整合课程内容

重构为五个阶段:中国人物画理论——以线造型训练——创造性临摹——创新性写生——主题性创作。

2.资源建设与应用

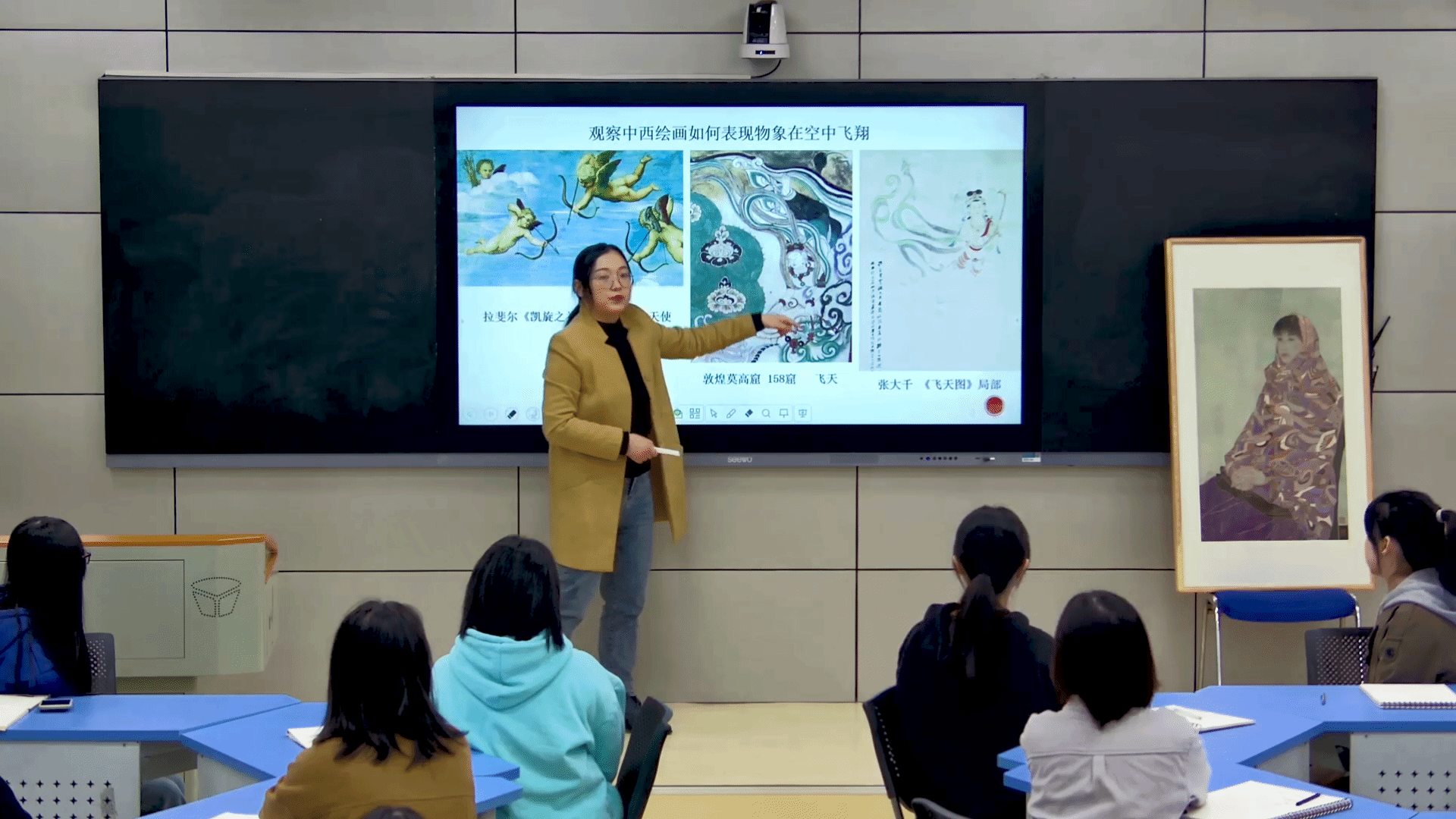

在超星上建立课程资源,线上创设课程资料460个,建立习题库等,学生随时随地学习,提升学习兴趣与能力。创新性设置主题创作环节,如专题性人物画创作与研究,分组在微格教室、智慧教室实施实训开展研讨式学习,提高学生创作能力、参与意识与研究思维。教研成果融入教学,在线上资源的依托下,开展课内拓展实训方式、课外创设锻炼途径。

三、课程教学内容及组织实施情况

线上理论课程导学,以丰富线上资源与活动提升学生的学习兴趣,促进师生互动。课堂上根据线上学习情况,以教研成果推动学生研学,案例驱动主题性训练,小组研讨合作完成作业。

课程创设锻炼途径,引入校园文化实践项目、艺术展演竞赛、艺术公益活动,提升实践与创新创业能力。教师发布作业,学生互评反馈、师生互动交流、总结分享,加强深度反思,巩固学习成效。

四、灵活机动的教学方法

理论教学以线上学习为主,线下教学为辅,多种教学方式灵活结合,激发学生学习内驱力,实训教学以线下教学为主,线上教学为辅,以学生为中心,因材施教,积极开展研究性学习、参与式学习、互动式学习。课程建立“评价—反馈—改进”闭环,形成持续改进机制,将课外学习与课内学习相结合。

五、本课程的创新特色

1. 创新课程架构,层次分明,信息化教学效果优质化。

从理论与赏析、以线造型训练、创造性临摹、创新性写生、主题性创作五大部分建构课程内容。信息化教学内容与方式引导学生创新实践,拓宽艺术视野。

2. 教研与科研成果融入教学,教学、教研与学生培养为一体。

将丰富的教研成果融入教学,学生纳入团队,加强师生互动。引导学生开展实践研究、线上展览。

3.问题导向促进学习

线上理论导学,创设问题与案例分析,开展小组研讨促进研究。线下以写生引导创作,培养学生思维。

4.以产出为导向,知识、能力与思维并重

以教学反哺社会实践,服务社会。创设多种实训方式与社会实践活动,开展小组合作,培养良好的师德师风。

一审:谭媛元 二审:蔡惠萌 三审:杨虎智